| 어떤 책은 몇 개의 문장만으로도 큰 감동을 선사하고 알찬 정보를 제공합니다. ‘책 속 명문장’ 코너는 그러한 문장들을 위해 마련한 공간입니다. |

아이들과 글쓰기 수업을 하면서 내게 가장 많이 찾아온 감정은 ‘놀라움’이었다. 어떻게 해서든 한 편의 글을 완성해내는 아이들의 집요함에 놀랐고, 생각지도 못했던 참신한 아이디어로 글을 쓰는 능력에 놀랐고, 날이 갈수록 완성도 있는 글을 향해가는 그 깊이에 놀랐다. 이런 놀라움이 경이로움으로 이어진 것은 아이들이 ‘외딴방’에서 나왔다는 사실이었다. 홀로 구석진 방에 틀어박혀 앉아 우울 속에서 살던 이들이 글을 쓰면서 서로의 감정을 나누고, 자신을 드러내 보이기 시작했다는 것이 정말 경이로웠다. <6쪽>

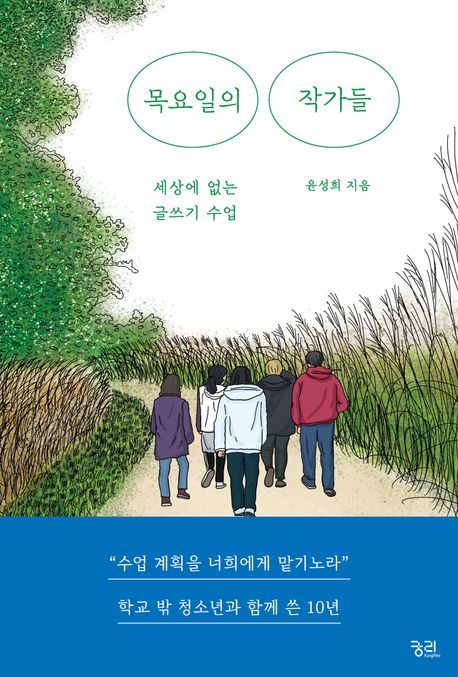

앞으로도 나는 가르치는 사람이 아니라 아이들과 같은 방향으로 함께 걸어가는 사람이 되고 싶다. 앞장서서 방향을 지시하는 사람이 아니라, 아이들이 선택한 길로 함께 들어가는 사람이 되고 싶고, 그러다 막다른 길 앞에 서면 “이 길이 아닌가 봐~” 하며 웃으면서 함께 되돌아 나오고 싶다. 그 길을 나오면서 우리가 걸었던 길에서 봤던 것들에 대해 이야기를 나누고, 그 순간을 함께 기억하는 사람이 되고 싶다. <7쪽>

우중충한 회색빛 글 속에는 늘 감당할 수 없는 괴물이 등장했다. 함께 릴레이 글쓰기라도 할라치면 주인공을 자꾸 죽여서, 나 혼자 죽은 주인공을 다시 살려놓느라 애를 써야 했다. 나는 주인공이 죽는 장면을 꿈으로 처리하기도 하고, 소설로 둔갑시키기도 했다. 그럴 때마다 아이들은 반발했다.

“선생님, 제발 살리지 좀 마세요! 쟤는 죽어야 한다고요!”

그때는 몰랐다. 아이들에게 죽음은 끝이 아니라 새로운 시작이라는 것을. 지금의 나를 죽이고, 새로운 나로 태어나고 싶다는 열망이 그렇게 다른 이를 죽인다는 사실을 말이다. 아이들이 생각하는 죽음과 내가 갖고 있는 죽음의 의미가 달랐다. 나에게는 죽음이 끝이었지만 아이들에게는 아니었다. 그날 이후, 나는 아이들이 죽인 생명체를 되살리지 않았다. 떠날 것은 떠나고 다시 태어날 것은 다시 태어날 수 있도록 두었다. 그것이 아이들이 정의하는 삶이고 희망이었다. <202쪽>

대안교육기관에는 다양한 아이들이 있다. 입시를 지향하는 공교육이 자신이 추구하는 바와 맞지 않아 이곳을 선택하거나, 자폐스펙트럼 장애를 가진 아이들이 조금은 천천히 세상을 배우기 위해 오기도 한다. 학교폭력으로 상처받은 아이들이 세상과 관계를 이어가기 위해서 오기도 하고, 말할 수 없는 어려운 일들을 겪고 오기도 한다. 나는 이 모든 아이들과 함께 나란히 서서 글을 쓰고 싶었다. <247~248쪽>

[정리=김혜경 기자]

『목요일의 작가들』

윤성희 지음 | 궁리 펴냄 | 256쪽 | 16,000원