독서신문은 소설집 등 책의 맨 뒤 또는 맨 앞에 실리는 ‘작가의 말’ 또는 ‘책머리에’를 정리해 싣는다. ‘작가의 말’이나 ‘책머리에’는 작가가 글을 쓰게 된 동기나 배경 또는 소회를 담고 있어 독자들에겐 작품을 이해하거나 작가 내면에 다가가는 수단이 될 수 있다. 이에 독서신문은 ‘작가의 말’이나 ‘책머리에’를 본래 의미가 훼손되지 않는 범위에서 발췌 또는 정리해 싣는다. <편집자주>

[독서신문] (…) 나는 헐렁한 낡은 군복으로 갈아입었다. 그리고 첫날 신문 도중에 불려나가 복도에서 주민등록번호가 찍힌 팻말을 가슴에 받쳐들고 사진을 찍었다. 취조실로 의사가 내려와 간단한 건강검진을 했다. 그리고 어떤 경우에도 동의하고 스스로 책임진다는 서류에 몇 번이나 지장을 찍었다. 물론 수사과정에서 욕설과 모욕은 흔한 일이었고, 그보다 견디기 어려웠던 것은 잠을 재우지 않는 것이었다. (…)

한번은, 아마도 모두들 퇴근하고 깊은 밤이었던 것 같은데 누군가 어슬렁거리며 취조실로 들어왔다. 아마 야근자였을 것이다. 다른 수사관들보다 나이가 많이 들어 보였고 한잔했는지 술냄새가 풍겨왔다.

그가 투덜거렸다. “뭐 이런 걸 데려다 조사하구 그래. 옛날 같으면 젊은 애들 시켜서 머리에 한 방 갈기면 되는 거지” (…) “저런 것들 공구리 쳐서 동해바다에 갖다버리면 미역이나 알 텐데 말야” 그가 비틀거리며 취조실을 나갔고 나는 그 어떤 폭력보다도 그의 말에 소름이 끼쳤다.

(…) 팀장과 수사관이 나를 차에 태워 서초동의 검찰청으로 향했다. 차창 밖으로 남산의 숲이 지나갔다. 나무들은 처음 들어올 때 겨우 움이 트던 것들이 이제는 푸릇푸릇한 신록으로 변해가고 있었다.

(…) 나는 감옥 안에서 바깥세상을 상상할 때마다 그렇게 잠깐 스쳐가던 거리의 풍경을 떠올리며 나만 거기에 없다는 생각을 했다. 모든 일은 내가 없는 그 세상에서 벌어질 테니까. 이제부터는 나는 죽은 자와 같았다.

(…) 나는 관청의 일과가 끝난 시간에야 의왕에 있는 서울구치소에 입감되었다. 청색 수의와 검은 고무신을 착용한 후 입고 간 사복과 소지품을 영치시켰다. 수인번호 ‘83’. 이제 황석영이라는 내 이름은 사라졌다. 83번이라는 수인번호가 늘 면회 오는 지인들의 말밥에 올랐는데 38선을 넘더니 번호가 묘하다고들 했다.

(…) 입감된 첫날 밤 나는 잠이 오지 않아서 뒤척였다. 벽을 향해 돌아누워 생각했다. 나는 온갖 일을 겪었지만 지금까지 살아 있다. 그리고 고통은 그리 길지 않으리라. 나는 사람을 좋아하는 낙천적인 사람이다. 투옥도 내 인생의 중요한 기간이니 잘 지내자. 그러고는 소리내어 중얼거렸다. 그래, 잘 살아내자! (…) / 정리= 엄정권 기자

* 황석영은 1989년 방북 뒤 망명생활을 마치고 뉴욕에서 귀국하자마자 곧바로 안기부에 끌려가 취조를 당한다. 『수인』1 프롤로그는 취조 장면부터 시작한다.

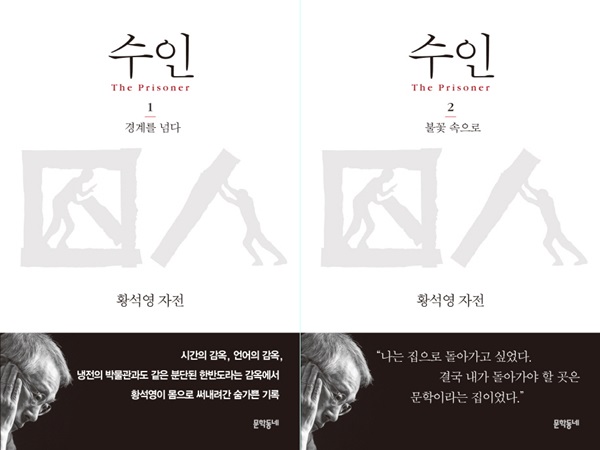

『수인』 1: 경계를 넘다 『수인』 2: 불꽃 속으로

황석영 지음 | 문학동네 펴냄 | 각 496쪽, 464쪽 | 각 16,500원