[독서신문 김승일 기자] 우리는 어떤 장면에서 공포를 느낄까. 무서운 콘텐츠를 볼 때를 떠올려보면, 우리는 보통 등장인물이 ‘이해할 수 없고 저항할 수도 없는 존재’에게 존재가 위협받거나 흔들릴 때 공포를 느낀다.

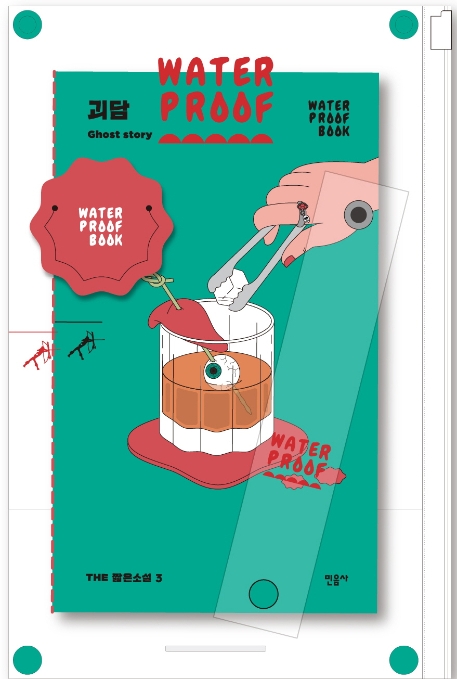

서점에 쏟아져 나오는 공포 소설 중에서도 올여름 특히 인기를 끄는 책이 있다. 민음사가 ‘워터프루프 북’으로 내놓은 『괴담』이다. 이 책에 담긴 열두 개의 괴담은 무엇보다 신선한데 그 이유는 ‘이해할 수 없고 저항할 수도 없는 존재’들이 창의적이기 때문이다.

김희선, 이유리 등 등단작가 열두명은 마치 경쟁이라도 하듯 참신한 ‘존재’를 그려낸다. 가령 이유리 작가의 「따개비」에서 주인공의 존재를 위협하는 것은 다름 아닌 방파제에서 만난 따개비들이다. 연인의 다리에 다닥다닥 붙어서 오므렸다 벌렸다 괴상한 소리를 내는 따개비들은 끔찍한 악취를 풍긴다.

임선우 작가는 「벽」에서 정체를 알 수 없는 커다란 흰 벽이 등장인물들을 집어삼키는 장면을 그려낸다. 등장인물들은 역겨운 냄새가 나는 물컹한 마당에 들어서는데 거대한 벽 위에서 똑같은 흰 벽이 내려온다. 사실 그것은 누군가의 거대한 이빨이었고, 등장인물들은 거대한 입속에 들어와 있음을 깨닫는다.

어떤 작품에서 그 ‘존재’는 친일파 후손의 책상이고, 다른 작품에서는 음주 운전자다. 더운 나라에서 잃어버린 카디건이 소름 끼치게 할 때도 있다. 참신한 공포를 느끼고 싶은 이들에게 권한다.

『괴담』

김희선 외 11명 지음│민음사 펴냄│84쪽│13,000원

저작권자 © 독서신문 무단전재 및 재배포 금지